こんにちは、お城大好きこうたです。

突然ですが、みなさんは日本で一番大きなお城といえばどのお城を思い浮かべますか?

一番分かりやすいところは世界遺産でもある姫路城ではないでしょうか?

では、姫路城と同じくらいの広さを持つ山城といったらどのお城が思い浮かぶでしょうか?

そうです、それが今回紹介する日本三大山城の1つであり、日本100名城にも選ばれた高取城です。

城内の周囲は約30km、郭内(石垣内)では約20kmとされ、これは姫路城と同等の規模に相当します。

※高取城では二ノ門より上を郭内、下を城内と呼んでいます。

今回はそんな高取城ついて紹介していきます。

高取城の歴史

高取に初めて城が築かれたのは南北朝時代、地元の豪族 越智氏のころといわれています。

その当時はまだ現在のような石垣はなく、山を削り、土を盛って造り上げる典型的な中世のお城だったようです。

それからおよそ200年後の安土桃山時代の1580~90年代、大和国(現 奈良県)に入った豊臣秀吉の弟 羽柴秀長が家臣の本多利久を入城させて高取城の大改修を命じ、現在に見る石垣の城となりました。

江戸時代に入りすぐに本多家は断絶。

代わって徳川譜代の家臣 植村家政が初代高取城藩主として入城し明治維新まで14代続きました。

明治維新後、廃城となり城の大部分が売却、取り壊しとなりました。

現在ではわずかな遺構を残し、ほとんどが石垣のみとなっていますが、比高が近世城郭では日本一であることから、美濃の「岩村城」、備中の「松山城」とならび「日本三大山城」に数えられています。

▼高取城略歴

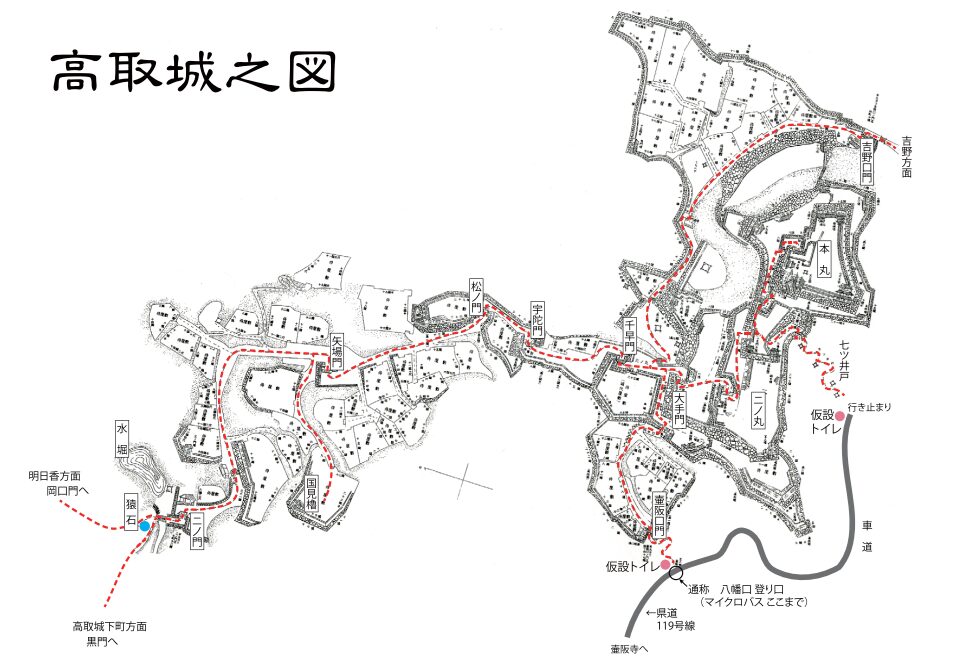

高取城の縄張り図

高取城の城郭地図(以下、縄張り図)は以下です。

こちらは高取町観光協会運営の「高取町観光ガイド」内にある「高取城郭図」からダウンロードできます。

高取城を歩く

壺坂口門~大手門前

壺坂口門から登城。

早速見えるのは侍屋敷の石垣!野面積みの石垣が良い感じです。

さらに登っていくと・・・

壺坂口門の石垣がお出迎え!

↓上から見るとこんな感じ

足下には瓦が!明治維新後の取り壊しの跡ですね。こういうところに歴史を感じます。

さらに奥に進むとまた門跡が!

立派な門構えですが、ここは壺坂口中門跡という本丸に至るまでの中間の門です。

ここをまっすぐ進んで右手に曲がると・・・

大手門が見えてきました!

さすがの迫力です・・・!

大手門の枡形虎口を抜けて本丸を目指します。

十三間多門跡~本丸前

大手門を抜けるとすぐに門が!ここは二ノ丸の入口、十三間多門跡です。

本丸に行くとなると行く手を阻む門の数が増えてきます。

そして二の丸へ!ここは藩主の館や政庁が置かれていた場所です。

この時期はまだ桜が咲いていました。きれい・・・!

角度を変えてもう1枚。お城と桜はよく合いますね。

二の丸から見える太鼓櫓跡の石垣。

立派だなと石垣を見ていると看板が。日本三大山城の説明板です。

そして次は本丸への入口、十五間多門跡です。この門構え、いかに本丸前の守りを固くしているかが分かりますね。

ここを抜けると・・・

ついに見えた天守台の高石垣!!!高取城といえばこの景色!

本丸

そしていよいよ本丸へ・・・!

木彫りのクマがお出迎えです。日本城郭検定の過去問でも出題されていましたね。

本丸虎口。

何度も曲げて鉄壁の守りとなっています。

そしてようやく本丸へ!

本丸からの景色は絶景です!

高取城天守台

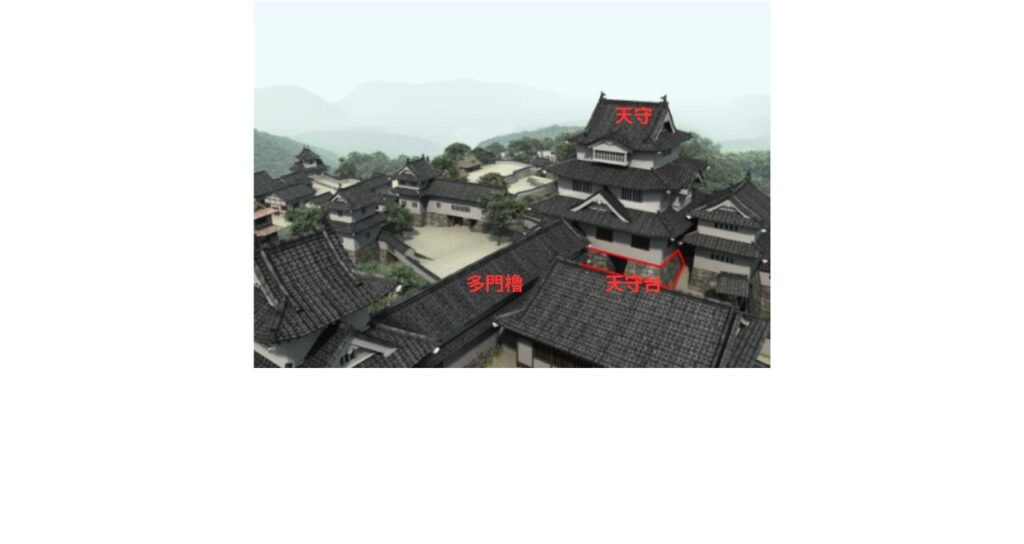

高取城の天守は大・小の天守群が本丸の西側に配置され、本丸の周囲を囲む多門櫓によって各櫓群と天守群を接続する「連結式天守」でした。

天守は三重三階地下一階で天守をはじめ他の建造物も含めてすべて「白漆喰総塗籠め」でした。

↓高取城CG再現(高取町観光ガイドより)

天守台穴蔵入口。赤枠部分に古墳の石棺が使用されています。(いわゆる転用石)

二ノ門~大手門 ※別ルート

ここからは二ノ門から大手門までの登城路について紹介していきます。

猿石

土佐街道を進み、一升坂を越えた先、二ノ門前に鎮座している猿石。

製作は飛鳥時代とされ、日本遺産を構成する高取町の指定文化財に登録されています。

明日香村の吉備姫王墓にも4体の猿石があることから、同一のものであると考えられている。

猿石は石垣に転用するため飛鳥から運んできたとする説や郭内と城内を区別する「結界石」であるとする説があるようです。

猿石の台座は古墳の石材とみられています。

水堀

二ノ門の脇には山城では珍しい水堀があります。

この水堀は大阪湾へ流れる大和川の支流「高取川」の源流です。

二ノ門跡

高取城に3つある登城口の1つ。ここから城内へ入ります。

二ノ門は現在、高取町にある「子嶋寺」に移築現存されています。

▼二ノ門石垣。

国見櫓跡

国見櫓跡は城内の北西に張り出した場所にあります。

▼順路

二ノ門からまっすぐ登っていくと矢場門手前に分岐点が出てきます。右手に曲がります。

そこから120m進むと・・・

大和国を臨む絶景が見られます。なるほどこれが「国見」櫓のゆえんなんですね。

松ノ門跡

国見櫓跡から分岐点に戻り矢場門跡へ。

そこからまっすぐ登っていくと松ノ門へ到着します。

松ノ門はかつて切妻造・本瓦葺の門でした。

廃城後は小学校の門として使用されていたが火災により一部焼失。

その後残った部材で復元されたのが、現在児童公園前に設置されている松ノ門です。

宇陀門・千早門

▼宇陀門

二ノ門から登っていくと一番最初に出会うインパクトのある城門。

この宇陀門から千早門、大手門と右折れとなっており、兵法を強く意識した近世城郭の特長を示す構造になっています。

登り石垣も素晴らしいので、この記事のTOP画像にも使用しています。

▼千早門

三ノ丸(城代屋敷)への入口。

そして大手門前へ。

正面:大手門、右側:壺坂口門跡、左側:吉野口門跡

番外編 吉野口門跡~大手門跡

高取城への3つの入口、最後の1つは吉野口門跡。

あまり人が寄らない場所ですが石垣を眺めるにはここが一番です。

まっすぐ歩くと早速石垣が!

そしてここから高取城の石垣の連綿と連なるさまを見ることができます。

吉野口郭の周辺は井戸がたくさんあります。

ここをまっすぐ歩くと大手門前の分岐点へつながります。

高取城の所要時間

今回わたしは壺坂口門から登城しました。

壺坂口門から本丸までは片道約20分です。

滞在時間と往復の時間をあわせると所要時間は約60分ほどになります。

本丸以外に「二ノ門・猿石」「国見櫓跡」などを見学をされる場合は約90分ほど見込まれた方が良いと思います。

(わたしは二ノ門・猿石、国見櫓跡、吉野口門跡も見学し100分ほど滞在しました。)

高取城のスタンプ、御城印

高取城のスタンプ設置場所と御城印の販売場所はともに「夢創舘(むそうかん)」となっています。

▼夢創舘外観

呉服商を改修した観光拠点。御城プロジェクトとコラボ中でした!

▼スタンプ(100名城スタンプ)

スタンプは屋外設置のため24時間押印可能です。ありがたい。

▼御城印・城カード

御城印は300円、城カードは350円で販売されています。

高取城へのアクセス・基本情報

▼アクセス

【車】

①高取町第1観光駐車場の無料駐車場へ駐車。

※本丸までは片道でおよそ120分です。

住所:奈良県高市郡高取町上土佐41

②壺坂寺の有料駐車場へ駐車。

※本丸まで片道でおよそ60分です。

住所:奈良県高市郡高取町壺阪

③壺坂口門前の駐車スペースに駐車(無料)

※本丸まで片道でおよそ20分です。

住所:県道119号を上り切った先にあります。(5~6台ほど駐車できます。)

Google Mapsをご利用される場合は「仮設トイレ」が目印です。

注意!

ここは駐車場として整備されていません。またここへ至る道の道幅はかなり狭いです。

特に4~6月、9~11月はかなりの人が訪れるため十分に注意してください。

【電車】

①壺坂山駅から高取城へ。

城下町を通る王道の登城ルートです。

本丸までおよそ120分です。

②壺坂山駅からバスに乗り壺坂寺へ。

その後徒歩で高取城へ登城。

本丸までおよそ70分です。(バスの待ち時間を除く)

▼基本情報

| 住所 | 奈良県高市郡高取町高取 |

| 営業時間 | 24時間 |

| 駐車場 | あり |

おわりに

高取城はNHK総合の番組「日本最強の城」で日本最強の城にも選ばれた山城です。

桜や紅葉のシーズンなど自然の中にあるお城ならではの景色を楽しむことができます。

ハイキングやお城めぐりにいかがでしょうか?

コメント